农历腊月二十一,我就要动身从福建去外地的妹妹家,看望在那里生活的老母亲,陪老人过春节。

对于自己的母亲,怎么说呢?她年轻时也工作了几十年,好赖也把我们兄妹三人拉扯大,母子连心,恩情是天然的。但平心而论,父亲去世的早,母亲又属于那种头脑或心理多少有些障碍的人,脾气不好,基本上不会操持家务。可想而知,有这样一个妈妈,我们小时候,且不论生活是否贫寒,单就家庭氛围而言,也很难用幸福衡量。所以,回想当年在家里,温馨美好的记忆不是没有,但确实不多。以致于后来,我每当看到别人写的那种母爱亲情的感人文章,都会在心生羡慕的同时,又感到有几分难言的遗憾。

可是没曾想,到我三十多岁的时候,这种缺失母爱的遗憾,竟然在万里之外的南洋印尼得到了弥补。

那是十七八年前,我在国内偶然间结识了一位老华侨许孙雄先生,后来又认识了许先生的太太何希明阿姨,从此与他们一家人结下了不解之缘。

而许太太希明阿姨,就让我感觉到很多久违的母爱似的亲情。

2013年10月,笔者夫妇与好友张文喜(左)在印尼旅游时,前往三宝垄许府看望希明阿姨的合影。看到我们,希明阿姨又想起已故夫君许孙雄先生,不禁因思念而痛哭,合影时希明阿姨刚刚擦去眼泪,还是一脸哀容。

念兹在兹,莫齿难忘。

我曾在一篇文章里写过与许先生的相识,说来颇有戏剧性。

当年我在福建一个侨乡报社当记者。有一天,总编派我采访一位印尼华侨许孙雄先生。我事先了解到,许是中爪哇三宝垄市有名的房地产老板,就临阵磨刀,恶补了一点房地产的常识,以免采访时驴头不对马嘴。

没想到一见面,搞地产出身的老华侨忽然变成了国内的政治老师,他开口便道:“我来考考你:你知道中共一大代表都是哪些人吗?”

被许先生冷不防这么一问,用现在的话说,我顿时有些瞢圈,迟疑了片刻,怯怯应了一句:“知道。”老人家满腹狐疑,逼视我,急切地催促:“你写,你写,写出来我看看!”

于是,我只好在他递过来的纸上慢慢写起来。——“一大”十三位代表的名字,被我写出了十二位。许先生看罢朗声大笑:“好!好!我回国多少次,问过多少个党政干部,没有一个人能回答上来,他妈地(的)!他妈地!看来你这个年轻人还有点学问。”

我当时之所以能写出答案,一是我本来就对历史比较有兴趣,喜欢看各种闲书史话;二是我那时正好看过一本叙述中共早期建党内幕的纪实文学《红色的起点》(叶永烈著),对书中描写一大代表印象深刻,故歪打正着,对老华侨突然提出的这个看似平常,实乃刁钻的问题基本上对答如流。

图为2001年笔者(左)应许孙雄先生(图右)之邀,第一次出国到印尼时,他带我去雅加达拜访印尼著名老报人、时任国际日报总编辑李卓辉先生(中)的合影。

此次采访不久,许先生这位不知何故对中共党史有莫大兴趣的华侨地产商,便把我带到印尼,专为华社精英撰写人物传记。一晃多年过去,许先生早已不在人世,他当然是我永远也忘不了的一位长辈。还有就是许太太希明阿姨,对我好像自己孩子一样,因为不在一个城市,并不经常见面,但却相互惦记,彼此牵挂。

去年7月,希明阿姨在三宝垄垄过八十大寿,我写了一篇文章《你是人间的四月天》,刊登在印尼《国际日报》。后来,希明阿姨来雅加达见到我,微笑着小声对我说:“哎呀!小丁,你把我写得太好!我不好意思。”我说:“希明阿姨,我写的还很不够,您完全当之无愧。”希明阿姨又认真地告诉我:“你在文章里提到陈国瑞先生,65年“9·30”事件之后在我家避难,住了两年,时间不够准确,没有住那么久,实际上只住了几个月。方便时候请修改一下吧!”

我连忙点头答承应,好的,阿姨放心。我找机会一定改过来。

2018年7月9日,印尼国际日报·中爪哇快报。

此时,年关将至,我在要去看望母亲的时候,又不由自主,想起远在赤道以南的希明阿姨。我把去年写的那篇找出来,再修正补充一点文字,发表在公众号,分享给各位。

你是人间的四月天

写在何希明阿姨八十华诞之际

一

希明阿姨八十岁了。

7月7日在三宝垄,孝顺的孩子们,为亲爱的老妈举办一场数百人参加的生日晚会。亲戚朋友带着笑容、带来祝愿,高高兴兴,热热闹闹;阿姨的几位弟弟也专程从香港和中国大陆赶来与姐姐团聚,那温馨的场面,满满都是笑语盈盈,亲情暖暖。

前几天,希明阿姨的孩子阿青兄打电话告诉我这件事,我刚好才从印尼回国,匆忙之间,来不及赶去垄川恭贺,便写下这篇文章,借此献上一片小小心意。

希明阿姨娘家姓何。她是福清人,1950年代中期跟随夫君许孙雄先生南来印尼,在此生儿育女,立业发家。

年轻时的希明阿姨风姿卓越,是当地有名的美人。

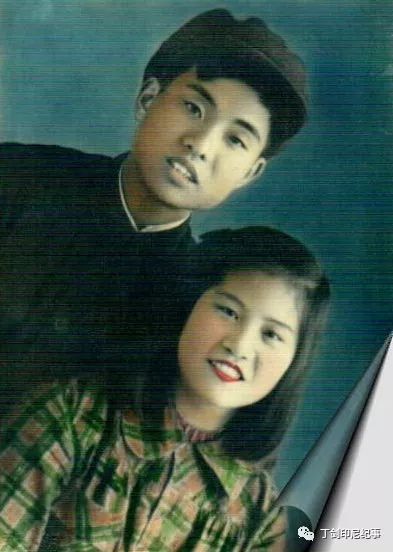

1955年,许孙雄与何希明在家乡福清的订婚照。

许先生为人豪放,快人快语、口无遮拦,常有侠义之举,生前做过20多年三宝垄福清同乡基金会主席,留下很多充满传奇而脍炙人口的逸事。希明阿姨则是端庄贤淑,温婉宽厚,远近闻名。她天生有大姐风范,永远和蔼可亲,极少与人争执。夫妇俩都是热心公益的人,双双成为垄川社会有名望的贤达。

希明阿姨跟随丈夫初来印尼的时候。

二

我原本是希明阿姨已故夫君许先生的晚辈挚友。十七年前我在国内做记者时,有幸认识了回国省亲的许氏夫妇,从此成为孙雄先生的忘年交,并与他们一家老少结下不解之缘。

许先生是一位地产商,他家住在普吉沙丽的山上,有很多房子。他性格急躁,却属于性情中人,好看书看报,也喜欢舞文弄墨,古道热肠,慷慨起来大方的不得了。温和的希明阿姨几乎从不发脾气,却也和丈夫一样乐于助人,少心机,无俗虑,很少斤斤计较。他们夫妇都是乐观主义者,任凭风风雨雨,都是坚强面对。

1965年印尼发生九三事件,许先生曾经被军警抓去,关了三年。当时还年轻的希明阿姨,于孤立无援之中,一边照顾年幼的孩子,一边不停变卖自己的金银首饰,坚持不懈前往监狱探望丈夫,源源不断送去食品和生活用品,她自己省吃俭用,即便“为伊消得人憔悴”,也不抱怨生活的磨难。而许先生在狱中则始终慷慨大方地与难友们分享太太带来的东西,三年出来,居然心宽体胖,体重增加了十多公斤,生意场上很快又咸鱼翻身,东山再起。

这期间,早期三宝垄玉融公会一位骨干分子陈国瑞先生,也被当局追捕,一度亡命新加坡,后潜回印尼有家难归。许氏不顾刚才受过牢狱之灾,毅然让陈国瑞住在自己家里,将他掩护起来,一住就是百来天,直到完全脱险。许太太希明阿姨虽系女流之辈,同样深明大义,热情接待,并无二话。老实说,这样的义举,在那个白色恐怕的年代,很难找出第二户人家!

八十年代,有福清新侨初来垄川,孤儿寡母,投亲无门,许氏夫妇照样伸出援手,把他们安置在家里,热情照顾饮食起居,长达数月,从不厌烦,直到生活有了着落才离开。

2005年,许氏夫妇金婚留影。两年后,许孙雄先生因病逝世。

这些年,我也漂在印尼,像一片飞来飞去的柳絮,不知何处是人生的归宿。期间,当然也结识了不少朋友,彼此交往或长或短,也有过一些真情交织的生活,患难之中得到过很多帮助。这其中,许先生的家,是我唯一能够在任何时候,不用通报,也无需客套,拿着行李就直接入住的“港湾”。许先生健在时如此,他去世十余年后的今天,希明阿姨对我一如既往,仍然像对待她自己的孩子一样,给予了无微不至的呵护。

在心里,我也早已把希明阿姨当成了妈妈一样的亲人。

有一年,我带国内报社同事兼好友张文喜去印尼采风,在三宝垄许先生家里住了一些日子。回国时,许先生和希明阿姨担心我们不会讲印尼话,出境不方便,老两口当时也快70岁了,说什么也要亲自护送我们出境。两位老人带着我们一大早从三宝垄坐飞机到了首都雅加达机场,然后一直坚持把我和文喜送出移民厅关口。我们上飞机走了,许先生夫妇又在机场坐了4个多小时才飞回三宝垄。

类似这样的事情还有很多,报纸篇幅有限,不能一一列举。

三

希明阿姨八十岁了!走过红尘,岁月如歌,八十年的风霜似乎没有在希明阿姨脸上刻下太多的痕迹,她依然美丽、优雅、温暖,犹如人间芳菲的四月天。如今的希明阿姨耳聪目明,精神矍铄,甚至连白发都不曾出现,这一点让我们这些晚辈都自愧弗如。

其实,这些年来,老人家也经历过不少的病痛,她的脚曾不慎扭伤,长时间不能自如行动;她也生了很严重的病,浑身发冷,急剧消瘦,几个月才慢慢缓过劲来,又恢复了往日的活力。

若干年前,希明阿姨就和一批志同道合的同乡姐妹,发起成立了垄川的福清妇女社团。在她的带领下,这个妇女组织一度成为本地福清华社的一张耀眼名片。如今,她虽然早已卸下了主席的职务,但是对姐妹们开展的慈善公益活动仍是劲头十足,参与精神不减当年。

2016年6月,希明阿姨(左三)与三宝垄华社姐妹在长江三峡的游轮上。

2016年夏天,希明阿姨和十几位三宝垄的同乡姐妹组团回国前三峡旅游,我也一路同行。游轮开到忠县石宝寨时,上岸参观一处风景名胜,需要走很长一段上坡路。当地有妇女抬着滑杆为老人和腿脚不便的游客服务,在大家动员下,希明阿姨也坐了滑杆。我在旁边走着,突然涌出念头,想亲自抬一下希明阿姨,以此表达对她老人家的感恩之情。于是,我便从女轿夫的肩头接过滑杆抬着走了一段路。女轿夫误认为我和希明阿姨是母子俩,她兴奋地向同伴大声宣讲:“你们看嘛,这个大哥心肠多好!他要抬起他的妈妈感觉一下,做儿子的好孝顺啊!”

我和希明阿姨会意的一笑,没有纠正女轿夫的误会,似乎都很享受这种不是母子胜似母子的真挚情感。

应当说,希明阿姨能在人生风雨中优雅从容地走到今天,很大程度上来自于她对主的信仰,来自于她的博爱,对生活的爱,对亲人朋友的爱。因为爱,她永远是美丽的;因为爱,她也是幸福的!

行文至此,我又想起林徽因的著名诗句,我觉得用来形容希明阿姨也是再贴切不过了。

“你是四月早天里的云烟,/黄昏吹着风的软,/星子在无意中闪,细雨点洒在花前。/……你是一树一树的花开,/是燕在梁间呢喃,——你是爱,是暖,/是希望,你是人间的四月天!”

你是永远的希明阿姨。